长城网·冀云客户端记者 高航 白亚军

清晨的阳光洒在承德围场满族蒙古族自治县八十三号村的林间,村民李凤岐正在灵芝基地忙碌着。不远处,围场松源农业开发有限责任公司董事长纪艳雪检查着灵芝长势,脸上洋溢着笑容。

“以前在外打工挣钱不易,还撇家舍业。现在守着家门口就能就业,一天三顿饭都能在家吃热乎的。”李凤岐一边忙碌一边说。这位普通的村民,如今成了村里林下经济基地的产业工人。

李凤岐正在家门口的灵芝基地工作。长城网·冀云客户端记者 白亚军 摄

李凤岐的生活变迁,源于承德市正在推进的深化集体林权制度改革。李凤岐介绍,2003年退耕还林之后,自己种了一片林子,因为采伐、管理等方面成本太高,林子就闲置了下来。围场满族蒙古族自治县是林业大县,森林资源丰富,总量居河北省首位。然而长期以来,由于管理粗放、经营方式单一,林业收益并不高,大多数村民和李凤岐一样,家里的林地闲置就成了常态。

围场满族蒙古族自治县国有滦河林场场长王利民(右二)和同事正在林子里调研。长城网·冀云客户端记者 白亚军 摄

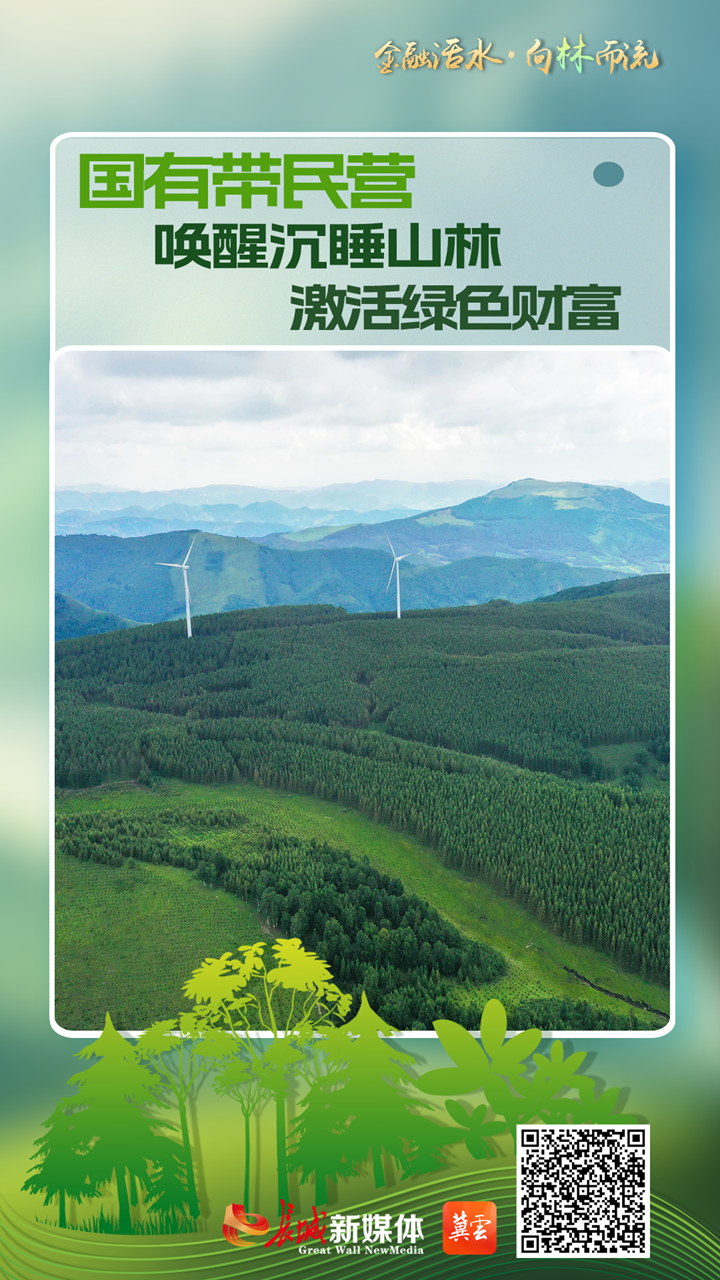

改变要从2023年深化集体林改开始。“我们率先提出了‘国有带民营’委托经营机制。”围场满族蒙古族自治县国有滦河林场场长王利民介绍。在这一创新机制下,村集体或个人把自己的林地委托给国有林场来经营,林场利用其技术和管理优势提升森林质量和经济收入。

王利民算了一笔账:“老百姓不需花一分钱,还能获得森林经营的收入,在当地干活也能获得劳务收入。同时这里部分林地已被列入碳汇交易试点,将来还有林下经济开发和森林康养旅游等收入来源。”

围场满族蒙古族自治县哈里哈镇的木里木村林区航拍。长城网·冀云客户端记者 白亚军 摄

在围场满族蒙古族自治县哈里哈镇八十三号村,昔日杂乱的山林如今变成了“灵芝仙谷”。在“国有带民营”机制支持下,松源农业开发公司在这里流转500亩林地,发展林下仿野生灵芝种植。

“来到围场以后我非常惊喜,这不正是我多年以来梦想种植灵芝的林子吗?”公司董事长纪艳雪感慨道。她已在棚舍里研究灵芝种植近十年,一直梦想能够到林子里种植。 纪艳雪说,自己第一次看到这片林子的时候,就下定决心,“在这里种!”她介绍,围场的地理条件非常适合灵芝生长,海拔在1300米左右,负氧离子含量每立方厘米约8千个,是内蒙古高原和华北平原的过渡带,温度湿度气候适宜。而且,经过国有林场科学管理过的人工林,林下空间非常适合标准化种植。

正如王利民所说的那样,林下经济的发展为当地村民带来了实实在在的就业机会。“去年最忙的时候得一二百人,平时正常也得有个百八十人就业。”纪艳雪说。

围场满族蒙古族自治县国有滦河林场“国有带民营”委托经营试点。长城网·冀云客户端记者 白亚军 摄

承德市在集体林权制度改革中,重点推进“三权分置”改革,明确所有权、稳定承包权、放活经营权。“国有带民营”模式正是这一改革的重要实践成果。目前,滦河林场已与个人、集体林场、家庭林场签订委托经营协议177份,委托经营面积达到19.62万亩,为乡村增收2030万元。

这种“国有带民营”模式已成为承德市深化集体林改的重要创新。不只是围场的林菌产业,承德各地根据自身特色,在“国有带民营”机制框架下,发展出多种多样的林业产业模式。

丰宁满族自治县三家国有林业单位采取“造、管、护、用”一体化经营模式,已与31个行政村开展股份合作试点,签订协议的林地面积达32.7万亩,另有6万亩达成合作意向。股份合作造林5.5万亩,实施退化林修复5.16万亩,破解了集体林地块分散、道路不通、投入不足等问题。其中,丰宁满族自治县茂元林业发展有限公司与汤河乡红石山村12000亩合作植树造林及配套的副业项目,打造成为“国有带民营”试点示范区。

兴隆县通过这种模式,重点打造了六道河镇小关门村热河黄精林下种植区和半壁山镇靠山村赤松茸林下种植区,辐射带动9个乡镇50多个行政村,发展树下种植和养殖3万亩,增收3000多万元。

平泉市创新“山杏种植—生产杏仁制品—提取杏仁苷—杏壳生产活性炭”的绿色低碳循环发展模式,实现了山杏“仁、壳、肉”的“吃干榨净”。

宽城县则围绕板栗产业做文章。目前全县板栗种植面积80万亩,年产量4.6万吨,实现产值5.7亿元,带动4万户、17万栗农实现稳定增收。2023年,宽城传统板栗栽培系统被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。

青山绿水间,一条条生态美、产业兴、百姓富的绿色发展之路正在燕山深处不断延伸。